近日,能源巨頭殼牌(中國)有限公司宣布與申能(集團)有限公司所屬上海申能能創能源發展有限成立合資公司——上海申能殼牌新能源有限公司,雙方將在上海投資建設加氫站網絡。值得注意的是,除申能集團之外,近段時間,國氫科技、捷氫科技、福田汽車等多家國內氫能企業紛紛與外資牽手合作。

業內認為,我國氫能產業與發達國家相比仍處于發展初期,在技術、市場培育等方面尚存一定差距。引進外資與國內氫企合作有利于我國氫能產業加速走向高質量發展。

中外氫企合作加速

隨著《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035 年)》的正式發布,外國企業與資本尋求進軍國內氫能市場的步伐明顯加快,殼牌、豐田、康明斯等多家外企紛紛與國內氫企合作布局氫能項目。

氫能制氫設備方面,7月28日,國氫科技與沙特國際電力和水務公司簽署戰略合作協議,在綠電制氫、氫能技術推廣應用等領域建立戰略合作伙伴關系。7月13日,康明斯與中企牽手探索光伏制氫整體解決方案,開發光伏PEM電解槽各種應用場景下的制氫方案。

車企方面,今年3月,豐田中國計劃采購氫燃料電池系統,拓展中國市場;現代汽車集團首個海外氫燃料電池系統生產銷售基地“HTWO廣州”將在下半年竣工并投入生產,首款符合中國法規的氫燃料電池乘用車NEXO也計劃在年內引入中國。

林德集團、法液空、空氣產品三大氣體巨頭也在持續布局。去年9月,冰山集團與林德集團合資興建的林德加氫站設備(大連)有限公司正式開業,共同推動加氫站設備制造;今年3月,法液空與申能集團、上海化學工業區簽署投資協議,成立一家三方合資公司,建設上海最大規模的氫氣充裝中心,加速上海和長三角地區的氫能部署。去年8月,空氣產品公司與內蒙古久泰新材料有限公司共同出資成立空氣產品久泰(內蒙古)氫能源科技有限公司,依托空氣化工產品公司氫氣提純液化及儲運技術,投資7.25億元建設年產10000噸液氫裝置及配套加氫站。

看好國內產業前景

外資加速布局的背后,一方面是國內巨大市場潛力的吸引,另一方面,則是對我國氫能技術水平發展前景的認可。

氫能行業從業者鄭賢玲認為,我國有強大的制造業基礎及市場潛力,制造業成本較低且相關配套比較齊全,利用先進技術助力氫能產業在設備性能、基礎設施建設等方面取得突破尤為關鍵。

殼牌中國集團主席黃志昌表示,氫能將在中國的運輸和重工業等難以減排的行業脫碳進程中發揮重要作用,預計到2030年,氫能在中國能源系統中的占比將至少達到5%。中國氫能價值鏈可以為企業帶來更多的發展機會。

同濟大學汽車學院教授馬天才認為,中外就產業展開合作將利好我國氫能產業發展。一方面,外國資本和有實力的外資企業,對我國通過發展氫能助力實現“雙碳”目標以及技術選擇方向比較認可;另一方面,我國在氫能產業部分環節的技術已取得突飛猛進的進步,外資及外國企業持續看好。“目前,部分外資已經認為氫能與燃料電池產業將實現規模化應用,與傳統能源相比足夠有競爭力,我國的市場、人才以及技術將提供關鍵支撐。”

持續解決產業瓶頸

雖然外資加持、前景明朗,但受訪人士提醒稱,氫能產業仍面臨成本高、部分產業鏈環節薄弱、人才短缺等問題,應在充分把握外資合作機會的同時,著力解決產業瓶頸。

鄭賢玲指出,例如法液空與厚普股份合作推動加氫站建設進程,可在氫能供給端貢獻重要力量;中集安瑞科與挪威Ⅳ型儲氫瓶生產企業合斯康成立合資公司,推進生產設施建設,有利于促進我國Ⅳ型儲氫瓶燃料電池汽車規模化生產進程。“與油氣和鋰電這樣的資源約束型產業相比,氫能產業有較大的發展空間,但仍面臨一些限制條件,在擁抱國外先進技術,共同尋求技術進步的同時,也要發揮我國氫氣和制造業優勢,改善氫能儲運等薄弱環節,保障我國能源自主性和獨立性。”

馬天才建議,解決氫能產業發展短板,首先要注意人才的持續培養,雖然氫能行業在我國發展超過了20年,但專業人才培育仍遠遠不足;其次要清醒的認識到在一些關鍵材料及設備領域與國外先進技術存在較大差距,應加大力度研發攻關;最后,在與外資合作交流或合作研發過程中,要注意知識產權及產品專利保護。

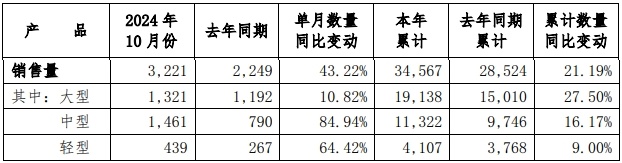

國際客車展獲悉,11月5日,宇通客車股份有限公司發布2024年10月份產銷數據快報。快報顯示,2024年10月,宇通客車實現銷售3221輛,同比增長43.22%。其中,大型車1321輛,同比增長10.82%;中型車1461輛,同比增長 84.94%;輕型車439輛,同比增長64.42%。 宇通客車作為國內客車行業的領軍企業,一直以來以其卓越的產品質量、先進的技術和完善的售后服務在市場中占據重要地位。隨著國家對新能源汽車的大力支持和推廣,宇通客車積極響應政策號召,加大新能源客車的研發和生產力度,為宇通客車的銷售增長提供了新的動力。同時,國家對公共交通的投入不斷增加,城市公交、旅游客運等領域的需求持續增長,也為宇通客車的發展提供了廣闊的市場空間。 特別推薦:上海國際客車展參觀報名? ? ??上海國際客車展展位預定